当ブログはプロモーションを含みます

中学1年生の息子の、1学期末テストの数学の点数は最悪でした。

そこで、夏休みに対策をして、2学期中間テストに臨むことに。

その結果、点数が約2倍アップしたのです!!

まあね。2倍アップなんだから、1学期末は50点以下ですよ。

早い話、30点台だったんですよ。

それが、今回は70点台になりました!

※70点台でも息子の学校では上位層(平均点は絶望)

成績が良い子の勉強法は参考にならないんで、成績が悪い子がこうしたら人並みになった、という秘訣を紹介したいと思います。

夏休みに基礎問題を繰り返し解く

成績が悪いと、「塾に行かせた方がいいかな・・・」と思いますよね。

私、悟りました。

塾(集団塾)は、もともと勉強が出来る子が、より一層勉強が出来るようになるために行くところだ、ということを。

息子のように勉強ができない子が集団塾に行っても、サボる!逃げる!行っても寝る!で、何にも身に付きません(小学校時代の経験談)。

お金と時間の無駄です。

勉強ができない子が行くべき塾は個別塾一択!

できれば、学校の復習や学習定着型がいいと思われます。

受験期ならいざしらず、まだ中1なので息子は自宅でひたすら基礎問題を繰り返し解くことに専念させました。

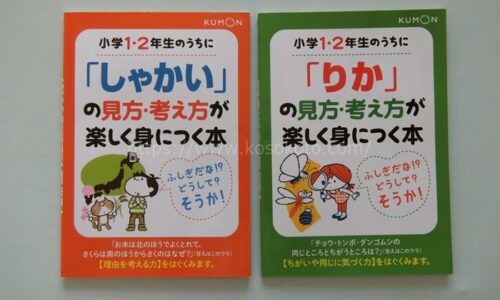

使用した教材は、学校の夏休みプリント、学校で使用しているドリル、市販の計算ドリル3種類。

とにかく、問題を解いて解いて、解き慣れることを最重要課題として取り組み。

やっているうちに、本人も「分かってきた!」と言ってました。

ケアレスミスを減らす

息子はADHD傾向にあるので、不注意によるミスが多いのなんの。

とくに中1の最初の計算問題は、+と-がコロコロ変わっていくじゃないですか。

-(+8)+(-3)、とか、とにかく記号がごちゃごちゃ、数字もごちゃごちゃ、息子の頭の中もごちゃごちゃ・・・と言う感じで、物凄くミスが起きやすいし、ちょっと数字が増えると分からなくなってしまうようです。

おまけに、息子の字はダンゴムシが丸まったような小さい字で、とにかく薄い!!

※小学生時代から何回注意してもダメ

自分で書いた字が読めなくて計算ミスすることも多々あり。

たとえば、「-12」を「+2」としたり(-の上に12の1を合わせてしまって+になる)。

最初は超簡単な問題をしつこく解かせて、慣れてきたら少しずつレベルをアップしていった結果、1学期末テストの段階ではあやふやだった計算問題が解けるようになりました。

後は、息子がミスりやすいポイントを共有して、本人にも自覚を持ってもらうことが重要。

ただ、息子はすぐに忘れるので同じミスを繰り返します。

まぁ・・・これがADHDなんだろうね、と諦めている部分もあり。

※問題文を最後まで読まない(読めない)、聞かれたことと違う事を答えるというのは日常茶飯事

時間配分を考える

息子はテスト慣れしていないので、時間配分が下手です。

なので、今回は前回の1学期末テストを見ながら解く順番を教えました。

まず、計算問題。

文章題を一通り見る。

分からない問題は飛ばす。

一見、問題文が長くて難しそうな問題が実は簡単だったりするときもあるから見た目だけで判断するのは勿体ない。

時間が余ったら、飛ばした問題に戻る。

ごくごく当たり前の時間配分ですが、これも言われないと気が付かないですからね。

息子も「ふむふむ」と聞いていました。

その結果、一応問題文全部に目を通し、分からない問題も何かしら全部埋めた息子。

これだけでも立派に成長したな、と感じます。

地獄の振り返り

テストが戻ってくると、間違えたところをノートに書いて提出する、という宿題がまっています。

1学期は30点台だったので、それはそれは量も多く、投げやりにやった結果、

「言われた通りに書いていない」

という理由から最低ランクをもらってきました。

これも1学期の成績を大きく下げた要因です。

なので、今回は私がノートの下書きをしました。

息子が間違えた問題を私が解きなおす感じになるのですが、これを見るに、IQが大して高くもない息子がよく頑張ったなー、これは解けなくてもしょうがないかな、ということが分かったので良かったです。

やっぱり説明問題が苦手だな、と感じます。

「言語理解」のIQが最も低い息子だから、これもしょうがないかな。

しかし、驚くのは息子が上位層ということ。

皆どれだけできていないんだよ・・・とちょっと心配です。

今後は基礎はシッカリ、応用は取れそうなものを取っていく、というスタイルでこれくらいの点数をキープしていければいいんだけど・・・勉強の内容も難しくなっていくからね。

息子がどこまで頑張れるか・・・まぁ、義務教育期間の学習レベルは頑張れ。

この記事へのコメントはありません。